„fürchterlichste Melancholie“

7. Juni 2020 von Thomas Hartung

In bestimmten Familien steckt zu bestimmten Zeiten etwas Schicksalhaftes, das wohl zu beschreiben, aber kaum zu erklären ist. Die Familie des Thüringer Buchhändlers, Übersetzers und Verlegers August Schuhmann, dessen jüngster Sohn Robert am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren wurde, gehört Mitte des 19. Jahrhunderts dazu. Roberts depressive Schwester Emilie brachte sich 29jährig um. Roberts Sohn Ludwig fiel als kaum 20jähriger in geistige Umnachtung. Und Robert verbrachte nach einem Selbstmordversuch die letzten zwei Jahre seines gerade 46jährigen Lebens in der Irrenanstalt.

Nachdem der Krankenbericht im Mai 2006 öffentlich gemacht wurde, kristallisiert sich als Ursache eine mit Arsenicum ebenso unvollständig wie falsch behandelte Syphilis heraus, die bei Robert zu Symptomen wie Sprachstörungen, Zornesausbrüchen, Unruhezuständen, stundenlangem Brüllen und Schreien sowie gelegentlicher Aggressivität gegen Wärter und Ärzte und zuletzt zu einer Paralyse führte. Von einem „totalen Persönlichkeitsverlust“ schreibt Caspar Franzen im Ärzteblatt: „Schumann entkleidete sich ständig, hatte zudem seine Defäkation nicht mehr unter Kontrolle“; zuletzt konnte er weder sprechen noch essen. Ob innerhalb der Familie eine bestimmte Veranlagung für psychische Probleme vorlag, ist kaum mehr zu prüfen.

Schumann galt lange als schwierig zu spielen. 1891 kam erstmals das Bonmot auf, er habe als Genie begonnen und als Talent geendet; seine späten Werke seien von seiner Krankheit geprägt gewesen. Manche Kompositionen lagen auch in der Schublade: das 1853 entstandene Violinkonzert in d-Moll wurde erst 84 Jahre später im Rahmen einer propagandistischen Inszenierung in Berlin uraufgeführt – es sollte als „deutscher“ Ersatz für das von den Spielplänen gestrichene Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy propagiert werden, der als Jude verpönt wurde. Schon während des Deutschen Kaiserreichs und danach vor allem während der NS-Herrschaft wurde Schumann immer enger als deutschnational interpretiert und propagiert. Die nationalsozialistisch geprägte Musikwissenschaft erhob ihn zum typisch deutschen Genie und verkleinerte ihn gleichzeitig zum Komponisten der Innerlichkeit. Beides wird ihm nicht gerecht.

„es überläuft mich eiskalt“

„Ich genoss die sorgfältigste und liebevollste Erziehung“, wird Schumann bekunden. Angeregt von der literarischen und verlegerischen Tätigkeit seines Vaters sowie der Lektüre in dessen reichhaltiger Bibliothek, schrieb Robert Gedichte, Romanfragmente, Aufsätze und führte Tagebuch: „Es drängte mich imer zum Producieren, schon in frühesten Jahren, war‘s nicht zur Musik, so zur Poësie“. Besonders prägten ihn romantische Schriftsteller wie Heinrich Heine, den er vor seinem Studium in München kennen lernte, und E.T.A. Hofmann. Der Vater unterstützte Roberts Kunstsinn und ließ ihn als Siebenjährigen Klavierunterricht nehmen.

Als Jugendlicher gründete er ein Schulorchester, daneben auch einen „litterarischen Verein“, und „war von der absoluten Gewißheit beherrscht, künftig ein berühmter Mann zu werden – worin berühmt, das war noch sehr unentschieden, aber berühmt unter allen Umständen“, hielt sein Jugendfreund Emil Flechsig fest. Nach dem Tod des Vaters entschied seine Mutter, dass der sprachbegabte Abiturient Jura studieren solle. Also schrieb sich Robert 1828 in Leipzig ein und begegnete dort dem Mann, der sein Leben verändern sollte: Friedrich Wieck, der als Klavierpädagoge einen ausgezeichneten Ruf genoss und dessen Tochter Clara als „Wunderkind“ bereits Konzerte gab.

Das Studium ödete ihn an, „es überläuft mich eiskalt, wenn ich denke, was aus mir werden soll“, notiert er. Dafür führte er ein „wildbewegtes Studentenleben, war Schleppfuchs auf Mensur und Partei in einem Ehrenhandel“, wie es bei der Burschenschaft Markomannia heißt, und hatte Liebschaften – bei einer handelte er sich die unglücksselige Krankheit ein. Er nimmt bei Wieck Klavierunterricht, liest viel, hört Konzerte und geht für ein paar Monate jeweils an die Uni Heidelberg sowie nach Italien. Am 10. April 1830 hat er in Frankfurt ein Erweckungserlebnis: nach einem Konzert Niccolò Paganinis schreibt er seiner Mutter, dass er nach langem Ringen beabsichtige, den Beruf eines Musikers zu ergreifen, ja wie Paganini „Teufelspianist“ zu werden: „Folg ich meinem Genius, so weist er mich zur Kunst, und ich glaube zum rechten Weg.“

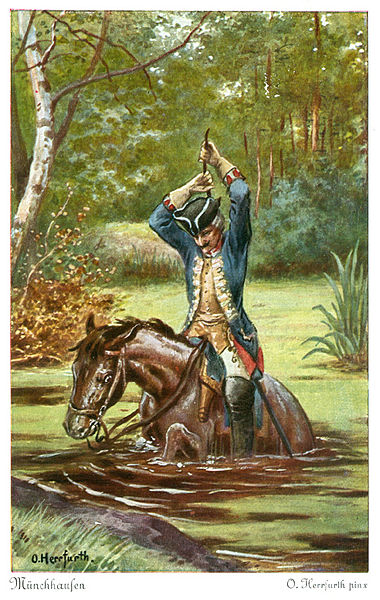

Er nimmt in Wiecks Haus ein Zimmer, freut sich über „Compositionsunterricht“ und bildet sich anhand von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ auch autodidaktisch fort. Doch schon 1831 zerschlägt sich die Karriere aufgrund einer chronifizierten Sehnenscheidenentzündung: sein rechter Mittelfinger bleibt nach falschem und übertriebenem Üben für immer versteift. Prompt wandte er sich dem Komponieren zu und hat dennoch Mühe, seine Verletzung zu verarbeiten: 1833 geriet Schumann erstmals in eine psychische Krise mit Wahn- und Suizidvorstellungen, die er in einem Tagebuch-Rückblick als „fürchterlichste Melancholie“ beschrieb. Nachdem ihm ein Arzt Hoffnungen machte, diese Krise durch eine Heirat zu überwinden, verlobte er sich mit einer böhmischen Adoptivadligen, löste die Verlobung aber vor Ablauf eines Jahres wieder.

Zeitgleich scharte er einen Kreis junger Künstler und Burschenschafter um sich, die sich regelmäßig im Leipziger Lokal „Coffe Baum“ einfanden und in Anlehnung an die Serapionsbrüder um E.T.A. Hoffmann „Davidsbündler“ nannten. Der Bund und die Phantasienamen der Künstler spielen in einigen Werken Schumanns eine Rolle, so in den „Davidsbündlertänzen“ und in Artikeln der „Neuen Zeitschrift für Musik“, die er 1834 mit Wieck und anderen gründet und für die er zehn Jahre lang als Herausgeber und Redakteur viele Texte schrieb. Auch Schuhmann schrieb unter Dutzenden Fantasienamen, darunter den fiktiven Figuren Florestan und Eusebius: der eine verkörpert den leidenschaftlichen, der andere den in sich gekehrten Robert. Die Zeitschrift erscheint noch heute.

„Die Welt ist böse“

Im November 1835 wurden er und die 16-jährige Clara zum Liebespaar. Der alte Wieck tobte und unternahm in der Folgezeit alles, um jeden Kontakt zwischen den frisch Verliebten zu unterbinden. Im August 1837 verlobten sie sich heimlich; Clara führt seine „Symphonischen Etüden“ im Dresdner Gewandhaus auf. Andere umfangreichere Kompositionen, darunter der von Hofmann inspirierte und Chopin gewidmete Klavierzyklus „Kreisleriana“ von 1838, der heute als Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur gilt, bleiben noch erfolglos.

Im selben Jahr reist Robert nach Wien, um seine Zeitschrift zu etablieren, scheiterte aber an der Ablehnung Wiener Verleger. Nach Leipzig zurückgekehrt, klagte er vor Gericht darauf, dass entweder Claras Vater der Ehe zustimmen oder von Amts wegen eine Einwilligung herbeigeführt werden sollte. Um seine Position im Prozess gegen Wieck zu verbessern, bemühte sich Schumann ebenso fragwürdig wie erfolgreich um die „Doctorschaft“ der Universität Jena: ein handgeschriebener Lebenslauf, Sittenzeugnisse und mehrere Aufsätze reichten aus. Er gewann den Prozess.

Über das Verhältnis beider Künstler wird bis heute gemutmaßt. „Wenn er komponierte, tat er es vorzugsweise für sie, und wenn sie spielte, war er ihre kritische Instanz: Enger als Robert und Clara Schumann hat kaum je ein Künstlerpaar zusammengearbeitet“, so Johannes Saltzwedel im Spiegel. „Clara Wieck war eine Steffi Graf der deutschen Romantik, eine (Klavier-)Spielerin von offenkundiger Brillanz, aber mit wenig Anmut; ein abschreckendes Beispiel väterlichen Siegeswillens“, befindet Willi Winkler aber ebenfalls im Spiegel und spricht von ihr als „abgerichtete Musikpuppe, die mechanisch ihre Kunststücke vollführte und der jedes Verständnis für das Wesen ihrer eigenen Kunst abging.“ „Die Welt ist böse; wir wollen aber rein hervorgehen“, hat der Idealist Schumann seiner Angebeteten einmal geschrieben.

Parallel zur Heirat 1840 verfiel der junge Ehemann in einen ersten Schaffensrausch. Er komponiert die Sammlung „Liederjahr“ mit ungefähr 140 Stücken, in denen er vor allem Heine und Eichendorff, aber auch Goethe und Chamisso vertont. Es schließen sich das „Jahr der Sinfonien“ 1841, in dem die Sinfonie B-Dur „Frühlingssinfonie“, sein erfolgreichstes Werk, entstand, und das „Jahr der Kammermusik“ 1842 an, in dem er mehrere Streich- und Klavierquartette schuf. 1843 komponiert er das Oratorium „Das Paradies und die Peri“ nach einer Dichtung von Thomas Moore, mit dem er Erfolge bis hin nach New York, Kapstadt und Dublin erzielt. Als Mendelssohn Bartholdy im selben Jahr das Leipziger Konservatorium gründete, gehörte er zu den ersten Lehrern. Eine Konzertreise führt ihn nach Norddeutschland, Clara reist weiter nach Kopenhagen, später sind beide in Russland zu Gast.

Der erfolglosen Arbeit am Konservatorium folgte 1844 eine Chorleiterstelle in Dresden. Hier söhnte er sich mit dem alten Wieck aus, komponierte die Oper „Genoveva“, die Bühnenmusik „Manfred“ und zahlreiche Werke in anderen Gattungen und schließt Bekanntschaft mit vielen zeitgenössischen Künstlern, darunter Ernst Rietschel, Karl Gutzkow und Richard Wagner. Während der Revolutionsjahre verfällt er in einen weiteren Schaffensrausch und drückt seine republikanische Gesinnung in Freiheitsgesängen und Märschen aus.

Sein Haushaltsbuch verzeichnet teilweise eigenwillige Ausgaben und Einnahmen, etwa zum Märzaufstand 1848: „Beischlaf. Die Revolution. Spaziergang mit Klara. Die Todten.“ Werner Theurich kommentiert im Spiegel: „Mit winzigen Sechzehntelnoten notierte er säuberlich jeden Geschlechtsverkehr, den er seiner Ehefrau abverlangte. Das eheliche Pflichtprogramm war ihm wohl lästiger, als es die Häufigkeit der Eintragungen vermuten lässt“. Seine Biographin Eva Weissweiler meint gar, Schumann sei ein heimlicher Homosexueller. Allerdings kommen in der Dresdner Zeit vier seiner acht Kinder zur Welt, viele „Schumännchen“, wie sie das Paar nannte. Für seine erste Tochter Marie komponierte er zum achten Geburtstag das „Album für die Jugend“.

Die beiden letzten Kinder Eugenie und Felix wurden in Düsseldorf geboren. Dort hatte Robert Schumann 1850 eine neue Stelle als städtischer Musikdirektor angenommen. Aber er war dort bald alles andere als glücklich, denn die Nervenerkrankung nimmt ihren Lauf, er kehrt sich zunehmend nach innen. Es war unmöglich für ihn, sich als Dirigent oder Lehrer zu etablieren: er hatte eine leise Stimme, war kurzsichtig und blickte oft nur abwesend in die Partitur, während er undeutliche Bewegungen zur Musik machte. Prompt wurde ihm als Musikdirektor wieder gekündigt.

Dennoch hatte er in den Düsseldorfer Jahren bis 1853 seinen dritten Kreativitätsschub und komponierte etwa ein Drittel seines Œuvres, so die 3. Sinfonie (Die Rheinische) oder das Oratorium „Der Rose Pilgerfahrt“. 1853 stellt Schumann eine Sammlung seiner früheren musikalischen Aufsätze und eine Anthologie literarischer Zeugnisse über Musik zusammen und unternimmt zusammen mit Clara eine triumphale Konzertreise nach Holland. „Denn Schumann war mehr als nur Musiker, er arbeitete als Kultur-Intellektueller und Fachjournalist, der sich intensiv um Werke anderer kümmerte und sich Gedanken machte über Musik und Gesellschaft“, so Theurich. Doch er litt zunehmend an Angstzuständen, Depressionen, Halluzinationen und Gehörtäuschungen, bedrohte seine Frau, nahm Bäder, bekam Aderlässe. Nichts half, so dass er sich nicht mehr anders zu behelfen wusste als in der Rosenmontagsnacht 1854 im Nachthemd in den Rhein zu springen.

„Verbindung von Poesie und Intellekt“

Er wurde gerettet und nur Tage danach auf eigenen Wunsch in Franz Richarz‘ Heilanstalt in Endenich bei Bonn eingeliefert, die er bis zu seinem Tod am 29. Juli 1856 nicht mehr verließ. Kontakte zur Familie und nahestehenden Personen wurden ausgesetzt und sollten nur auf seinen Wunsch wieder aufgenommen werden. Laut Richarz‘ Aufzeichnungen wechselten sich klares Denken, Halluzinationen und Wahnideen ab, standen sich unvermittelt gegenüber und vermischten sich: Manchmal spielte er Klavier, ja komponierte im Januar 1856 noch eine Fuge. Doch ein Besucher schilderte sein Spiel als ungenießbar und verglich ihn mit einer Maschine, deren Mechanismus zerstört ist. Am 5. Mai 1855 schrieb Schumann seinen letzten Brief an Clara. Sie sah ihn erst zwei Tage vor seinem Tod wieder und war sich sicher, dass er sie erkannte. Er wurde auf dem Alten Friedhof in Bonn zu Grabe getragen. Clara überlebte ihn um 40 Jahre und wurde neben ihm im gemeinsamen Ehrengrab beigesetzt.

„Die so kaum wieder erreichte Verbindung von Poesie und Intellekt, die seine Musik charakterisiert, spricht auch heute Interpreten wie Zuhörer unvermindert an“, meint sein Biograph Gerd Neuhaus. Als Sucher, der sich an Einfällen festbiss, hat ihn Charles Rosen gedeutet. Zum Beispiel ist Schumann bekannt für das Komponieren nach Buchstaben: In seinen „Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60“ spielen die Töne b-a-c-h die Hauptrolle. Er war auch der erste Komponist, der bei den Anweisungen zum Spielen der Stücke auf die italienische Sprache verzichtete – also kein „allegro“, kein „adagio“, sondern lieber Bezeichnungen wie „rasch“ oder „durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen“.

Sein Schaffen wurde erst nach seinem Tod allmählich erschlossen. Tschaikowski meinte 1871, „dass die Musik der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts als eine Periode in die Geschichte der Kunst eingehen wird, die spätere Generationen als die Schumannsche bezeichnen werden.“ Bis heute fehlt eine umfassende Darstellung seiner Rezeptionsgeschichte. Seit 1991 entsteht an der Robert-Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf eine „Neue Robert-Schumann-Gesamtausgabe“ (RSA), die aber noch Jahre bis zum endgültigen Abschluss braucht. „Traumphantast“ nannte ihn der BR. Auf dem internationalen Schuhmann-Wettbewerb versuchen Musiker seit 1956 aller vier Jahre, den Phantasten ebenbürtig zu interpretieren.