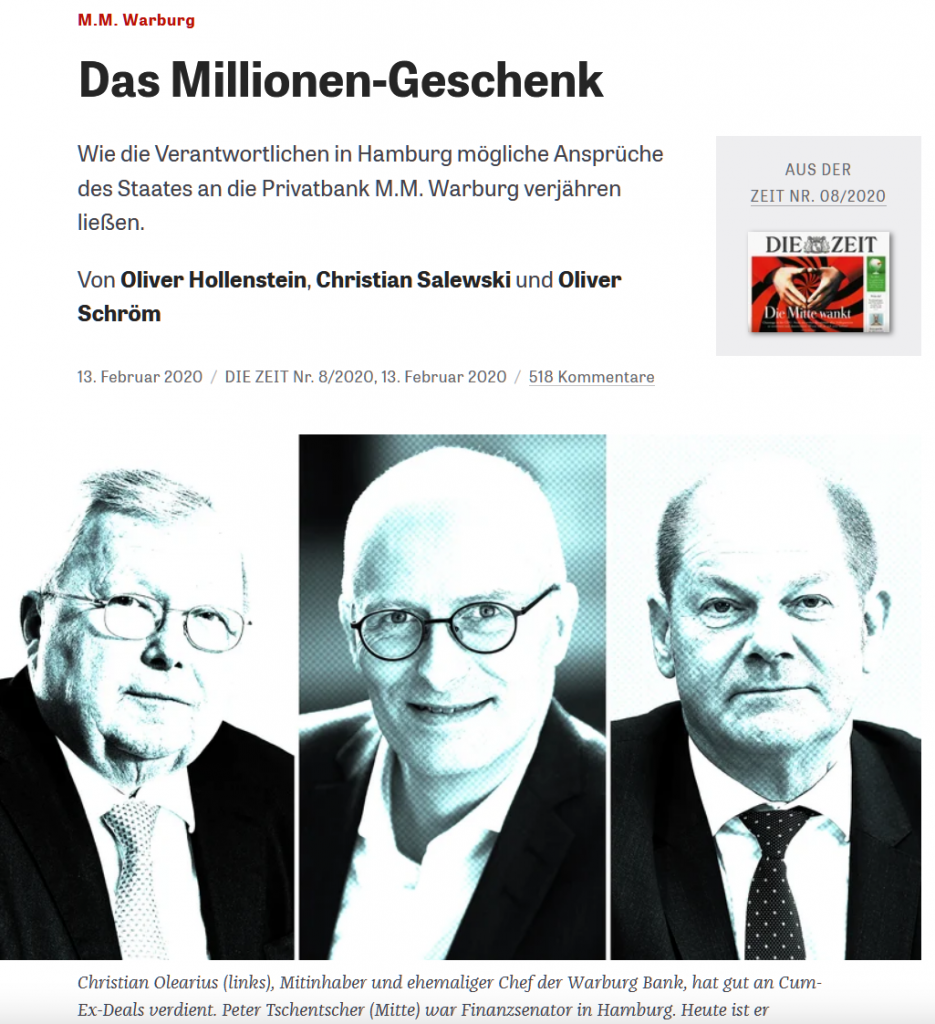

„viel künstlerisches Wollen“

21. April 2020 von Thomas Hartung

Gäbe es den Stil „Expressiorealismus“, wäre sie seine bedeutendste Vertreterin: Käthe Kollwitz. Ihre teilweise erschreckend realistischen Lithografien, Radierungen, Kupferstiche, Holzschnitte und Plastiken beruhen häufig auf persönlichen Lebensumständen und Erfahrungen. Allein das 1985 von der Kreissparkasse Köln als erstes Kollwitz-Museum überhaupt gegründete Haus vereint mit mehr als 300 Zeichnungen, über 550 Druckgraphiken, sämtlichen Plakaten und dem gesamten plastischen Werk die weltweit größte Sammlung. Aber auch das Kupferstichkabinett Dresden beherbergt über 200 Werke der Künstlerin, die am 22. April 1945 vor den Toren der Sachsen-Metropole starb.

„Noch heute dient die Figur der Käthe Kollwitz als Projektionsfläche für -ismen aller Art: Pazifismus, Kommunismus, Feminismus“, befindet Berit Hempel im DLF. „Ihre Kunst ist völlig eigenwüchsig und trägt alle Merkmale des Genialen“, pries sie Hans Pels-Leusden vom Berliner Kollwitz-Museum, das er auf Privatinitiative einrichtete. Bis auf wenige zeitgebundene Aufträge sei ihr Werk von zeitlosem Rang, eben „für die Zeiten“, wie Nolde sagen würde. Selbst das Werk der für den Frühexpressionismus so bedeutungsvollen Paula Modersohn-Becker reiche – auch in der internationalen Ausstrahlung – nicht an die Bedeutung der Kollwitz heran.

Am 8. Juli 1867 wird Käthe in Königsberg als Tochter des Maurermeisters und Predigers Carl Schmidt und dessen Frau Katharina geboren. Sie galt als sensibles, leicht zu deprimierendes Mädchen, das ab 1881 Zeichenunterricht bei einem Kupferstecher in Königsberg erhielt. Früh lernt sie ihren künftigen Gatten Karl Kollwitz kennen, einen jungen Mann, der mit ihrem Bruder Konrad in eine Klasse ging und den seine verwitwete Mutter mit neun Jahren ins Waisenhaus gebracht hatte.

„sei das, was du gewählt hast, ganz“

1885 bis 1889 studierte sie Malerei bei Karl Stauffer-Bern in Berlin und bei Ludwig Herterich in München. Fernab des Elternhauses blüht das Mädchen aus Ostpreußen in Bayern auf, unternimmt mit ihren Kommilitoninnen Reisen nach Italien und geht gerne auf Maskenbälle: „Wie sie als bayrisches Mädel mit dem Bierseidel in der Hand ihre Rolle, die ganze Nacht hindurch spielte, ohne auch nur einen Moment aus ihrer Rolle zu fallen. Auf einem solchen Ball trat sie zum Erstaunen und zur Begeisterung aller Anwesenden als Bacchantin auf, wo sie mit einem Kranz im Haar mit unglaublicher Leidenschaft sang und tanzte“, erinnert sich ihre Freundin Helene Bloch.

Zurück in Königsberg liest Käthe Schmidt den Roman „Germinal“ von Emile Zola über die Bergarbeiter Frankreichs und ihre unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Die Künstlerin will die Motive von „Germinal“ auf die Leinwand bringen und besucht zu Studienzwecken Matrosenkneipen. Ein weiteres Schlüsselerlebnis war die Uraufführung der Hauptmannschen „Weber“, der sie eine Folge von Radierungen beginnen ließ. Daneben bereitete sie ihre Hochzeit vor: „Die lange Verlobungszeit hat sie auch manchmal durchaus als Last empfunden, doch je älter sie wurde, wirklich auch als Rückenstärkung. Weil, Karl hat ihr eben nicht reingeredet, Karl hat sie nicht bedrängt, Karl hat die finanzielle Sicherheit erwirtschaftet und durch Karl hat sie Einblicke in soziale Verhältnisse gewonnen“, so Iris Berndt im DLF.

1891 heiratet sie Kollwitz, der sich als Kassenarzt in Berlins Stadtteil Prenzlauer Berg (am heutigen Kollwitzplatz) niederlässt, und bekommt zwei Söhne. Ihr Vater, der viel rascher den Studienabschluss, Ausstellungen und Erfolge erwartet hatte, war „sehr skeptisch gegen die Tatsache eingestellt, dass ich zwei Berufe vereinigen wollte, den künstlerischen und das bürgerliche Leben in der Ehe. Mein Vater sagte mir kurz vor der Eheschließung: ‚Du hast nun gewählt. Beides wirst du schwerlich vereinigen können. So sei das, was du gewählt hast, ganz!‘“

Nachdem sie 1895 erstmals an der „Freien Kunstausstellung“ in Berlin mit drei Werken teilnahm, folgt 1898 dann der Zyklus „Ein Weberaufstand“, der zu ihrem künstlerischen Durchbruch führte. Max Liebermann war davon so beeindruckt, dass er die junge Künstlerin noch im selben Jahr zur kleinen goldenen Medaille vorschlug. Kaiser Wilhelm II., der die moderne Kunst als „Rinnsteinkunst“ bezeichnete, lehnte ab; im Folgejahr dagegen bekam sie die Medaille. Von 1898 bis 1903 war Kollwitz Lehrerin an der Damenakademie des Vereins der Berliner Künstlerinnen und wurde neben Liebermann, Slevogt, Corinth oder Zille Mitglied der „Berliner Secession“, die gegen das historisierende Kunstverständnis Wilhelms II. opponierte.

1902 begann Kollwitz ihre zweite Radierfolge „Bauernkrieg“, für die sie sechs Jahre brauchen sollte und die ihr den Villa-Romana-Preis einbrachte. Dazwischen liegen mit Paris (1904), wo sie August Rodin traf, und Florenz (1907) zwei Auslandsjahre: „Mutter zweier Kinder, lässt die Kinder zurück, bei Mann und Betreuung, ein Kindermädchen, um sich diesen Aufbruch zu gönnen. Da steckt viel Kraft, viel Lebensfreude, aber auch viel künstlerisches Wollen dahinter“, meint Berndt. Ihr Plakat für die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung 1906 wird auf Wunsch der Kaiserin von allen Anschlagsäulen entfernt, da Auguste Viktoria die Darstellung einer abgearbeiteten Frau missfällt. 1908 bis 1910 gestaltete sie die satirische Zeitschrift „Simplicissimus“ mit. In diese Zeit fällt eine erotische Romanze mit Hugo Heller, einem verheirateten Autor, Buchhändler und Verleger mit engem Kontakt zu Sigmund Freund. Jahre später wird sich Karl in seine Sprechstundenhilfe Else verlieben. Die Ehe übersteht beide Affären.

indirektes Ausstellungsverbot

Ein Trauma dagegen wird der Weltkriegstod ihres jüngsten Sohns Peter hinterlassen. In ihrem Tagebuch notierte sie zunächst am Montag, dem 10. August 1914, dass Peter ihren Mann bittet, ihn vor Aufgebot des Landsturms mitgehen zu lassen: „Karl spricht mit allem dagegen was er kann. Ich habe das Gefühl des Dankes, dass er so um ihn kämpft, aber ich weiß es ändert nichts mehr. Karl: Das Vaterland braucht dich noch nicht, sonst hätte es dich schon gerufen. Peter leiser, aber fest: Das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es.“ Peter Kollwitz stirbt am 22. Oktober 1914 bei Dixmuiden in Flandern.

Der Tod des Sohnes macht Käthe Kollwitz zur Pazifistin, ließ sie mit Sozialisten zusammentreffen und brachte ihre künstlerische Arbeit nahezu zum Erliegen. Ein Denkmal will sie schaffen zu Ehren der vielen toten Freiwilligen. Erst rund zwei Jahrzehnte später wird daraus das Denkmal „Trauernde Eltern“, das dem gefallenen Sohn gewidmet ist und heute auf der Kriegsgräberstätte Vladslo steht, wohin Peter 1956 umgebettet wurde. Eine um 10 Prozent vergrößerte Kopie steht seit 1959 in der Erinnerungsruine der St.-Alban-Kirche in Köln.

Nach Karl Liebknechts Tod widmete sie ihm 1919 einen Holzschnitt. Ihrer Meinung nach hat Kunst die Aufgabe, die sozialen Bedingungen darzustellen. Einer Partei gehörte sie nie an, empfand sich aber als Sozialistin und unterstützte einen Aufruf des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) zu einer Zusammenarbeit von KPD und SPD. Im selben Jahr wurde sie, inzwischen auch Mitglied im Deutschen Künstlerbund, zur Professorin der Preußischen Akademie der Künste ernannt.

In den folgenden Jahren wird sie vierfache Großmutter und erfreut sich an der Entwicklung ihrer Enkel. Sie arbeitete für die Internationale Arbeiter-Hilfe (IAH), der viele linke Intellektuelle angehören, und gestaltet sozialpolitische Plakate wie „Nie wieder Krieg“ für den Mitteldeutschen Jugendtag in Leipzig , das sie 1922/1923 zur von Ernst Barlach inspirierten Holzschnittfolge „Krieg“ erweitert, und „Nieder mit den Abtreibungs-Paragraphen!“. 1927 reist sie mit Karl nach Moskau, sieht auch die Kehrseite der russischen Revolution und unterschreibt eine Petition für Inhaftierte und Proteste gegen die Verbannung russischer Wissenschaftler. Ab 1928 leitet sie das Meisteratelier für Grafik an der Akademie der Künste.

1933 wird Kollwitz zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen und des Amtes als Leiterin der Meisterklasse für Grafik enthoben: sie hatte den Dringenden Appell zum Aufbau einer einheitlichen Arbeiterfront gegen den Nationalsozialismus mit 32 Persönlichkeiten unterzeichnet, darunter auch Albert Einstein, Heinrich Mann und Arnold Zweig. Ab 1934 bezog sie den Atelierraum Nr. 210 in der Klosterstraße 75, wo in den nächsten sechs Jahren ihr Alterswerk entstand, etwa die Lithografie-Folge „Tod“, die Zementplastik „Mutter mit Zwillingen“ oder die Bronze „Die Klage“. 1936 ließ der Preußische Kulturminister Bernhard Rust die Exponate der Künstlerin aus der Akademieausstellung und dem Kronprinzenpalais entfernen, was einem indirekten Ausstellungsverbot gleichkam.

„sie hat nie etwas kalt gemacht“

Im Sommer 1940 stirbt ihr Mann. Sie zieht sich aus dem Atelier zurück und wird nur noch für düstere Werke Kraft finden. Die Trauer um ihren Mann, ja den Tod allgemein verarbeitet sie in der Kleinplastik „Abschied“ sowie weiteren grafischen Werken, so ihrer letzten Lithographie „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“, das Vermächtnis der Künstlerin gegen Soldatentod und Krieg. Denn im September 1942 fällt ihr ältester Enkel, der wie ihr gefallener Sohn auch Peter heißt, in Russland. 1943 verlässt sie Berlin wegen zunehmender Luftangriffe und kommt zunächst in Nordhausen bei der Bildhauerin Margret Böning unter. Am 25. November wird ihre Berliner Wohnung, in der sie 52 Jahre lang lebte, durch Bomben zerstört, viele Drucke und Platten werden vernichtet. „Da stehe ich und grabe mir mein eigenes Grab“ heißt eine ihrer letzten Zeichnungen.

Im Juli 1944 zog Käthe Kollwitz auf Einladung von Ernst Heinrich von Sachsen in den Moritzburger Rüdenhof wenige Kilometer vor Dresden um und bewohnte im ersten Stock zwei Zimmer mit Blick auf das Schloss. Von der Wohnungseinrichtung sind der Nachttisch, ihr Tagebuch und eine Büste von Johann Wolfgang von Goethe erhalten geblieben. Ihre Enkelin Jutta Bohnke-Kollwitz erinnert sich im DLF: „Am meisten genoss sie wohl die Abende, wenn wir in dem kleinen Kamin ein Feuer angezündet hatten und ich ihr aus ‚Dichtung und Wahrheit‘ vorlas. Denn Goethe war ihr unendlich lieb. Seine Maske hing über ihrem Bett; manchmal musste ich sie ihr herunterreichen, dann tastete sie mit geschlossenen Augen ab, ‚Zur Orientierung‘, wie sie sagte. Und sie erinnerte mich an die Aufforderung Goethes an Ottilie: ‚Komm, lass uns vom Sterben sprechen!‘“

Und in diesen Zimmern starb sie 77jährig wenige Tage vor Ende des Krieges; der Rüdenhof ist seit 1995 eine Gedenkstätte. Begraben ist sie, mit einigen Angehörigen, in der Künstlerabteilung auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde, heute als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet. Ihr „Denkmal der trauernden Eltern“ steht als Kopie inzwischen auch auf einer Kriegsgräberstätte für die deutschen Gefallenen des Zweiten Weltkrieges 200 Kilometer westlich von Moskau. Kollwitz lebt weiter nicht nur in der Pieta für die Neue Wache in Berlin als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, sondern auch in Straßen, Plätzen und Schulen.

Ihre Person, die Ralf Kirsten 1987 für die DEFA mit Jutta Wachowiak verfilmte, vereint mehrere Superlative. Sie war die erste Frau, die je zur Mitgliedschaft der Preußischen Akademie der Künste aufgefordert wurde. Ebenfalls als erste Frau erhielt sie den preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Sowohl die Bundes- als auch die DDR-Post ehrte sie mit gleich zwei Briefmarken. Anlässlich ihres 150. Geburtstags taufte die Bahn einen ICE 4 nach ihr, selbst ein Asteroid trägt ihren Namen. Und als 13. Frau sowie erste Künstlerin wurde ihre Büste vor einem Jahr feierlich in der Walhalla enthüllt. „Am Ende bleibt die Intensität ihrer Kunst“, meint Iris Berndt. „Und wenn sie sagt, sie hat nie etwas kalt gemacht in ihrer Kunst, dann kann man das, wenn man sich nur ein bisschen Ruhe nimmt, sie zu betrachten, wenn man sich anschaut, wie sie Striche führt, wie sie Kompositionen baut, doch ja, nachempfinden.“