„Auserwählt und ausgegrenzt“

22. März 2020 von Thomas Hartung

Ach, waren das Zeiten, als Skandale beim WDR noch darin bestanden, aus England zu reportieren und in Wirklichkeit im Studio nebenan zu sitzen. So jahrelang geschehen bis November 1984, da der Spiegel enthüllte: Toby Charles, der England-Korrespondent aus der Samstagssendung „Sport und Musik“, rief mitnichten von der Insel an, sondern per Ortsgespräch aus den BFBS-Studios in Köln-Marienburg. Was dem Gebührenzahler allerhand Telefongebühren sparte, sorgte damals für Ärger, Beschämung und Schadenfreude. 35 Jahre später wäre der Sender, der 2020 und 2021 den Vorsitz in der ARD innehat, froh über solche Bagatellen, steht er doch seit der „Umweltsau“-Affäre unter permanenter Beobachtung und muss einen Shitstorm nach dem anderen verkraften – „Spektakelpolarisierung“ für den Tübinger Medienprofessor Bernhard Poerksen, der sich im DLF eher „Erkenntnispolarisierung“ wünscht.

So wurde schon während der Proteste gegen die vorgeblich satirische Generationenbeschimpfung bekannt, dass der WDR auch, aber nicht nur wegen der erwarteten Erhöhung des Rundfunkbeitrags mit einer „kritischen Berichterstattung“ rechne und deshalb eine Kommunikationsberatung mit den Schwerpunkten Krisenkommunikation und öffentlich-rechtlicher Rundfunk beauftragt habe. Es habe laut Welt in der Ausschreibung geheißen, dass im Zuge der voraussichtlichen Gebührenerhöhung „auf politischer Ebene intensiv über den Auftrag und die Ausstattung des öffentlichen Rundfunks debattiert“ werden wird. Für die „Identitäts- und Legitimationsfragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ solle eine Kommunikationsstrategie entwickelt werden. Nach einer öffentlichen europaweiten Ausschreibung habe die Agentur Media 5 aus München den Zuschlag bekommen. Der abgeschlossene Vertrag unterliege der Vertraulichkeit.

Da alles, was außerhalb der ARD-Sender für sie an Kommunikation kreiert wird, seit dem umstrittenen „Framing“-Manual Elisabeth Wehlings (vgl. zuerst! 04/2019) unter Rechtfertigungszwang steht, wird auch dieser Auftrag beargwöhnt – und das umso mehr, als die WamS von einem „Budget oberhalb einer halben Million Euro“ berichtet. Prompt zitierten die Kritiker aus dem jüngsten Geschäftsbericht des Senders und verwiesen darauf, dass allein Intendant Tom Buhrow ein Jahresgehalt von 406.700 Euro bezieht, wofür weitere 501.000 Euro den Pensionsrückstellungen zugeführt werden müssen. Die komplette Geschäftsführung (6 Mitglieder) des WDR erhält zusammen 1.546.900 Euro + 1.377.000 Pensionsrückstellungen – deren aktueller Barwert liegt bei 10.895.000 Euro.

Da muss man dem Gebührenzahler eine Erhöhung erstmal erklären können: „Ich schlage eine Beraterfirma vor, die die Kosten unserer Öffentlichen Rechtlichen Sender auf den Prüfstand nimmt und Sparmaßnahmen und Streichungen vorschlägt“, lautet prompt ein Leserkommentar bei Focus. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff forderte Ende Januar gar, dass der WDR-Intendant nicht mehr als der Bundespräsident verdienen sollte: 214.000 Euro. „Während privat finanzierte Zeitungen auf den Auflagenrückgang mit Sparrunden, Stellenabbau, Fusionen und Einstellungen reagieren müssen, weil sie sonst pleite sind, dampft der GEZ-Koloß mit fröhlich spielender Bordkapelle unbeirrt weiter, spult sein Programm stumpf vor sich leerenden Zuschauerrängen ab, als ob nichts gewesen wäre, und fordert sogar dreist weitere Erhöhungen der Zwangsabgabe“, ärgert sich Dieter Stein in der Jungen Freiheit.

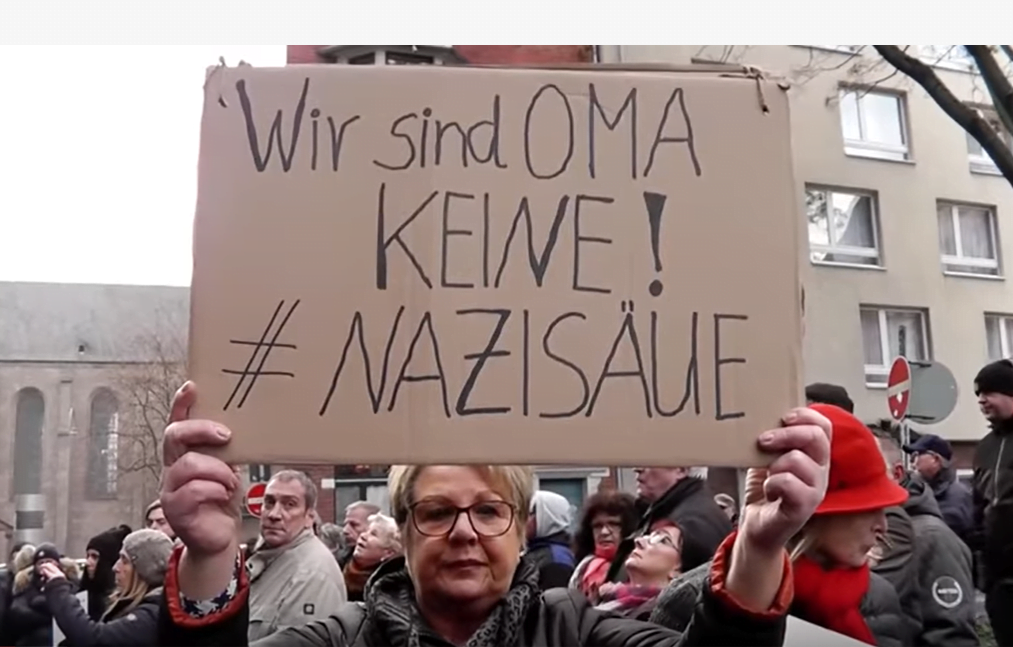

Denn bei dem Umweltsau-Vorfall handele es sich „nicht um den singulären Lapsus einiger inkompetenter WDR-Leute, sondern um die Spitze des Eisbergs, der zeigt, wie man innerhalb des Senders denkt“, erkennt Wolfgang Kaufmann in der Preußischen Allgemeinen. Das belegt nicht zuletzt der Tweet eines weiteren WDR-Mitarbeiters namens Danny Hollek: „Eure Oma war keine #Umweltsau. Stimmt. Sondern eine #Nazisau“. „Man kann den Gedanken für übertrieben halten, aber wenn im Zusammenhang mit der Großeltern-Generation Begriffe wie ‚Umweltsau’ und ‚Nazisau’ benutzt werden, dann erinnert das an ‚Judensau’“, empört sich Andreas Schnadwinkel im Westfalenblatt.

rechte Wut-Kampagne?

Prompt gehen die Zuschauer inzwischen auf die Barrikaden – und werden dafür weiter beschimpft. Deutlich wurde das vor allem an den Berichten der Mainstreammedien zur Demonstration, die aufgebrachte Zuschauer, Omas und andere Betroffene vor dem Funkhaus des WDR in Köln abhielten. Wechselweise wird von „Rechten“ und „Rechtsextremen“ berichtet, die vor dem Sendergebäude ihren Protest zu Protokoll gaben. Während viele Schlagzeilen eine „rechte“ Veranstaltung suggerieren, geben die eigenen Texte der nachfolgenden Berichte in keiner Weise diese Darstellung wieder. Meist wird schon im Vorspann oder zu Beginn des Artikels zugegeben, dass es lediglich um oberflächliche Eindrücke geht, dass es „augenscheinlich“ Rechte waren, dass „eine Gruppe“ nur „höchstwahrscheinlich“ der rechten „Szene zuzuordnen“ sei. Und ob der Anmelder der Demonstration „dem rechten Spektrum“ angehöre, „wisse man aber nicht“. Hier wird ganz klares, lupenreines Framing betrieben, als hätte es diesen ganzen Skandal nie gegeben, und der Eindruck erweckt, der komplette Proteststurm gegen das Video sei eine rechte Wut-Kampagne gewesen.

Dasselbe Framing wurde Tage darauf auch beim nächsten Skandal versucht. Der WDR hatte ein neues Format WDRforyou extra für „Geflüchtete“ auf Facebook und YouTube etabliert. Damit möchte man laut Selbstauskunft „Flüchtlinge, Einwanderer und alle Interessierten, informieren, unterhalten und Deutschland erklären. Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen Integration, Migration und die Auswirkungen von modernen Völkerwanderungen.“ Viele Beiträge beschäftigen sich, auch in arabischer Sprache, damit, wie man sich am besten im deutschen Sozialsystem zurechtfindet, Abschiebungen verhindert oder wie eine Einbürgerung vonstattengeht. In einem weiteren Video informiert der Sender auf Deutsch mit arabischen Untertiteln über die Identitäre Bewegung IB und warnt Migranten, dass die IB angeblich gefährlich sei, denn sie fordert, abgelehnte Asylbewerber zurück in ihre Heimat zu bringen. Geltendes Recht als Gefahr zu denunzieren – darauf muss man erstmal kommen.

Und in dem inkriminierten aktuellen Video wird bspw. nicht nur damit geworben, dass hier in Deutschland mittlerweile sehr viele arabisch sprächen, sondern auch die Botschaft verkündet, dass in Deutschland, etwa in Düsseldorf und anderen Städten, noch reichlich Platz für Flüchtlinge sei. Die Amtsleiterin der Düsseldorfer Ausländerbehörde, Miriam Koch, sprach davon, dass die Seenotrettung ihre an Bord genommenen „Passagiere“ nach Deutschland bringen könne und auch für die 40.000 Migranten, die sich momentan in griechischen Lagern befinden, genug Platz in Deutschland sei. Analog dazu könne man sagen: „‚Es gibt zu wenige Missbrauchsopfer’, weil man doch viel zu viele Beratungsstellen eingerichtet hat – oder: ‚Es gibt zu wenig vergewaltigte Frauen’, weil man eine ganze Schar Psychologen ausgebildet hat, die diese betreuen sollen und nun auf Patienten warten“, empört sich der Theologe David Berger auf seinem Blog. „Na dann soll diese neue Zielgruppe doch die GEZ Gebühren künftig bezahlen“, befindet ein Facebook-Kommentar. „Ich finanziere Sendungen, die ich nicht lesen und verstehen kann“, ein weiterer.

„werteorientierter Journalismus“

Höhepunkt der Ereigniskette nach dem deutschrassistischen Handball-Skandal (vgl. zuerst! 03/2020) waren dann Ende Januar zwei Focus-Berichte, wonach das Magazin Monitor, das der sattsam bekannte Georg Restle leitet, einen Zeugen gekauft und ihn zu falschen Aussagen angestiftet haben soll. Die Geschichte dahinter ist kompliziert: der 26jährige Syrer Amed A. wurde von der Polizei NRW auf Grund einer Fahndungspanne fälschlicherweise für einen Dieb aus Mali gehalten, der von der Hamburger Staatsanwaltschaft gesucht wurde, weshalb er in der JVA Kleve zwei kurze Haftstrafen für Taten absitzen musste, die er nie begangen hatte – diese schwere Justizpanne klärt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag. Am 17. September 2018 kam er bei einem mutmaßlich selbst gelegten Zellenbrand ums Leben.

Um zu beweisen, dass die Justiz möglicherweise eine Mitschuld an dem tragischen Tod des Syrers trifft, der wegen Gewalt-, Drogen- und sexueller Delikte selbst als „Problemfall“ galt, hatte das WDR-Magazin mit Jan-Hendrik H. gesprochen, der damals ebenfalls in dem Gefängnis einsaß, und ihm für das Interview 300 Euro gegeben. Wie es zwischen dem Zeugen und dem WDR abgelaufen sein soll, dokumentieren staatsanwaltschaftliche Vermerke und Vernehmungsprotokolle vom 10. Dezember 2018, die dem Focus vorliegen. Denn vier Tage zuvor trat Jan-Hendrik H. im ausgestrahlten Beitrag als Belastungszeuge gegen die Justiz für den TV-Sender auf: Knackpunkt war die Zeitangabe, wann der Brand ausbrach, wann er bemerkt wurde und wann die JVA-Vollzugsbeamten wie reagierten. Der Zeuge sagt der Justiz nun andere Uhrzeiten als er gegenüber dem Sender angab.

Als der Vernehmungsbeamte nachhakt und sich über die zeitliche Diskrepanz zwischen seinen Aussagen wundert, bricht es aus dem damals 22jährigen heraus: „Die haben die Aufnahme immer wieder neu gemacht mit verschiedenen Formulierungen. Ich denke mal das liegt daran, dass die die ganze Zeit auf mich eingeredet haben“, wird er in dem Protokoll zitiert. Die Sendung entspreche nicht den Tatsachen. „Ich bin echt sauer auf die…“ Auf die Frage, ob man ihm die Antworten in den Mund gelegt habe, erwidert der junge Ex-Häftling: „Ja, die haben mich mit ihren Ergebnissen konfrontiert und dann wurden die Sätze immer wieder neu formuliert und ich musste immer wieder verschiedene Sätze ins Mikrofon sprechen.“

Monitor hat diese Vorwürfe gegenüber Focus zurückgewiesen. Damit steht Aussage gegen Aussage, Fernsehbeitrag gegen Vernehmungsprotokoll. Am letzten Januar-Samstag nun widmete sich das WDR-Magazin Westpol erneut der Panne, die zur polizeilichen Verwechslung von Amed A. führte: Nach wie vor stehe eine „Vertuschung wegen ausländerfeindlicher Motive“ im Raum, behauptete eine „Westpol“-Sprecherin. Eine externe IT-Expertin, die ein „Portal über Polizeibehörden und ihre Informationssysteme“ betreibt, behauptete in diesem neuen Beitrag, dass die Polizei die Personalien in den Fahndungssystemen „Inpol“ und „Viva“ drei Tage nach der Verhaftung manipuliert habe.

Dies würde bedeuten, dass die Beamten alles daran gesetzt haben, den syrischen Flüchtling weiterhin in Haft zu halten, obschon man wusste, dass Amed A. unschuldig war. Als Zuschauer drängte sich der Eindruck auf, da sei ein rassistischer Polizeizirkel am Werk gewesen. Restle übrigens hatte in einem „Plädoyer für einen werteorientierten Journalismus“ eine offengelegte Parteinahme nicht nur wahrhaftiger, sondern auch ehrlicher befunden – im Gegensatz zu einem von ihm konstatierten journalistischen „Neutralitätswahn“ (!). Der AfD-Medienpolitiker Thomas Ehrhorn MdB forderte vom WDR personelle Konsequenzen.

„Programmkürzungen? Her damit!“

Skandal als Programm, ist man mit Kaufmanns „Eisberg“-Perspektive beim Blick auf die WDR-Programmgeschichte fast versucht zu bilanzieren. Seit den 60er Jahren fühlten sich etwa Bundeswehr oder Abtreibungsgegner durch den Sender angegriffen. „Sowjetzonale Zersetzungspropaganda“, soll 1963 Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel (CDU) getobt haben. In den 1970ern kam es öfter vor, dass Interviewpartner in Live-Interviews zu viel Verständnis für die Rote Armee Fraktion zeigten. Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker nannte in der Kölner Stunksitzung einmal Erzbischof Joachim Meisner „Sakralstalinist“. Schnell hatte der WDR seinen Ruf als „Rotfunk“ weg. Tom Buhrow verspricht heute dagegen, dass die ARD alles dafür tun werde, „dass Deutschland kein Land der Echokammern wird, sondern eine Herzkammer der Demokratie in Europa und in der Welt bleibt.“

Doch zwei jüngere Skandale von 2017 deuteten weitere Beweise für die Zustände beim Sender an. Zum einen konfrontierte der WDR im neuen 1Live-Videoformat „Ausgepackt“ eine Lesbe unkommentiert mit einer religiösen Homohasserin, die der Meinung war, dass Homosexualität eine Sünde ist und eine Krankheit, die man nicht ausleben müsse – ein rotgrüner Aufschrei war die Folge. Und er wollte zum anderen wegen angeblicher „formaler Mängel“ die gemeinsam mit Arte produzierte Antisemitismus-Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ ungesendet in der Versenkung verschwinden lassen – der Beitrag zeigte unter anderem, dass die Muslime die hauptsächlichen Träger des heutigen Antisemitismus auf unserem Kontinent sind. Hier nun war der Aufschrei von bürgerlich-konservativer Seite zu vernehmen.

Die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen fünf Mitarbeiter im Frühjahr 2018, die zu zwei Suspendierungen führten, waren da nur der i-Punkt. Angesichts all dieser Umstände stellte am 20. Februar die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ihr Gutachten zum Finanzbedarf der Sender vor. Dazu gab es ein Vorspiel: nach dem absurden Wahldebakel zum Thüringer Ministerpräsidenten sei die Angst umgegangen, so Boris Reitschuster auf Facebook, dass Thomas Kemmerichs (FDP) Veto genügt hätte, um die Gebührenerhöhung zu verhindern. Die vorgeschlagene Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro ab 2021, die jetzt beschlossen werden dürfte, ist den Intendanten aber nicht genug: Sie drohen mit Programmkürzungen. Susanne Baumstark gab auf achgut die beste Antwort: „Öffentlich-Rechtliche drohen mit Programmkürzungen. Her damit!“